Тахикардия сердца у ребенка 1 месяц

Содержание статьи

Тахикардия у новорожденного — диагностика и лечение

Тахикардия у новорожденного ребенка – это учащенное сердцебиение свыше 160 ударов в минуту. Чаще всего такое состояние считается физиологической нормой и объясняется повышением автоматизма синусового узла. Но в ряде случаев высокий пульс у ребенка может говорить о наличии патологических процессов в организме.

Норма ЧСС у детей

Физиологическим нарушением ритма у ребенка считается синусовая форма тахикардии. Она образуется из-за усиления генерации импульсов синусовым узлом – основным водителем ритма. При этом число сердцебиений увеличивается не более чем на 50% от возрастной нормы.

| Возраст | Норма ЧСС (уд/мин) |

| 0-1,5 мес | 160-140 |

| 1,5-2 мес | 140-135 |

| 2-6 мес | 135-130 |

| 6-12 мес | 130-120 |

| 1-2 года | 120-110 |

| 2-3 года | 110-105 |

| 3-6 лет | 105-95 |

| 6-9 лет | 95-90 |

| 9-12 лет | 85-75 |

| 12 и более лет | 75-70 |

Виды тахикардии у детей

Тахикардия у новорожденного ребенка классифицируется на две основных формы:

- Синусовую тахикардию;

- Пароксизмальную тахикардию, которая в свою очередь разделяется на:

- Наджелудочковую форму;

- Желудочковую форму.

Рассмотрим подробнее, чем отличаются между собой представленные виды нарушения ритма.

Синусовая форма

В большинстве случаев синусовая форма тахикардии у детей является вариантом нормы. При таком нарушении ритма источник генерации импульсов не меняется – им остается синусовый узел.

Пусковым фактором учащенного сердцебиения является лишь повышенный его автоматизм вследствие усиленной работы симпатической нервной системы.

При синусовой тахикардии отсутствуют какие-либо структурные изменения в сердце, поэтому волна возбуждения проходит по физиологическому пути. Это объясняет скудность симптоматики и низкий риск развития осложнений.

Синусовую тахикардию у грудничка не выделяют как отдельное заболевание. Число сердечных сокращений постепенно нормализуется к 12 месяцам, после того как тонус парасимпатической нервной системы начинает преобладать над симпатическим отделом.

Реже диагностируют патологическую синусовую тахикардию, провоцирующуюся внутриутробными причинами или патологиями со стороны эндокринной системы.

Пароксизмальная форма

Пароксизмальная тахикардия – это патологическое нарушение ритма, характеризующееся приступообразным увеличением ЧСС до 200 и более уд/мин. Очаги генерации импульсов располагаются вне синусового узла – вентрикулярно (желудочковая форма) или суправентрикулярно (наджелудочковая форма).

Пароксизмальная тахикардия свидетельствует о патологии сердца и диагностируется изменениями на ЭКГ. Из-за неправильных сокращений миокарда возникают гемодинамические нарушения, нарастает недостаточность кровообращения.

Пароксизмы сопровождаются яркой клинической картиной и ухудшением общего состояния. Длительные приступы тахикардии могут спровоцировать фибрилляцию желудочков, то есть дискоординацию их сокращений. Такое состояние имеет высокий риск развития асистолии с последующим летальным исходом.

Причины возникновения

Причины тахикардии у младенца различны и зависят от формы учащенного сердцебиения.

Синусовой тахикардии

Физиологическая форма синусовой тахикардии развивается вследствие следующих факторов:

- Сильное переутомление;

- Чрезмерные физические нагрузки;

- Резкий испуг;

- Стрессовые ситуации;

- Нехватка кислорода (например, в душной комнате);

- Высокая температура воздуха или резкие ее перепады;

- Перегревание;

- Повышенная температура тела.

Тахикардия, вызванная вышеперечисленными факторами, не требует специальной терапии и купируется самостоятельно после их устранения.

Патологической форме синусовой тахикардии у новорожденных способствуют следующие причины:

- Обезвоживание организма;

- Ацидоз, гипогликемия;

- Опухоль надпочечников;

- Патология центральной нервной системы (энцефалопатия);

- Наследственные эндокринные заболевания (гипертиреоз, сахарный диабет).

Повлиять на развитие синусовой тахикардии может анемия или сахарный диабет у будущей матери.

Пароксизмальной тахикардии

Причинами наджелудочковой формы пароксизмальной тахикардии являются:

- Врожденные каналопатии – заболевания, характеризующиеся образованием дополнительных путей проведения в сердце; такая патология наблюдается при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта;

- Повышение внутричерепного давления из-за избыточной продукции спинномозговой жидкости;

- Родовая травма ЦНС, внутриутробная гипоксия плода.

Желудочковая пароксизмальная тахикардия у новорожденных развивается вследствие таких факторов:

- Миокардиты;

- Врожденные сердечные пороки;

- Расстройства электролитного баланса (изменение уровня калия, магния, кальция и натрия в организме);

- Врожденный гипертиреоз;

- Вегетативная дисфункция.

В более позднем возрасте желудочковая тахикардия развивается вследствие системных заболеваний (ревматизма, системной красной волчанки), перенесенных оперативных вмешательств на сердце.

Клиническая картина

Выраженность клинической картины тахикардии у новорожденных детей зависит от ее формы:

- Синусовая форма протекает, как правило, бессимптомно или сопровождается скудными клиническими проявлениями; нарушение общего состояния происходит крайне редко.

- Для пароксизмальной формы характерна яркая клиническая картина, нарушение общего состояния, в крайних случаях – расстройство сознания.

Заподозрить синусовую тахикардию у ребенка можно по следующим признакам:

- Вялость, сонливость;

- Сниженная двигательная активность;

- Небольшая бледность кожи;

- Учащенное дыхание;

- Снижение аппетита;

- Нарушение режима сна.

Легкая или умеренная синусовая тахикардия зачастую протекает бессимптомно, ее наличие можно диагностировать лишь по учащенному пульсу.

Для пароксизмальной тахикардии характерны следующие симптомы:

- Резкая бледность кожных покровов;

- Цианоз (синюшность) губ, носогубного треугольника;

- Выраженная одышка;

- Усиленная потливость;

- Набухание шейных вен;

- Учащение мочеиспускания;

- Беспокойство, плаксивость.

Как правило, во время пароксизмального приступа сосчитать пульс не удается.

Диагностика

При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу-педиатру. Он проведет тщательный опрос и осмотр ребенка, а затем направит на дополнительные исследования.

Клиническими методами диагностики являются:

- Опрос. В ходе опроса врач выясняет у родителей информацию о беспокоящих новорожденного ребенка симптомах, времени начала и частоты возникновения заболевания. Важное диагностическое значение имеет наличие хронических заболеваний, прием ребенком каких-либо препаратов. Старшие дети самостоятельно жалуются на головокружение, потемнение в глазах, ощущение сердцебиения, одышку.

- Осмотр. В ходе осмотра врач оценивает общее состояние ребенка, цвет его кожных покровов, двигательную активность. Осуществляет простейшие диагностические методы – аускультацию сердца, определение ЧСС, пульсоксиметрию.

Далее назначаются методы дополнительной диагностики, которые включают в себя лабораторные анализы и инструментальные исследования:

- Клиническое и биохимическое исследование крови – позволяет выявить воспалительный процесс, анемию и другие сопутствующие патологии;

- Анализ крови на уровень тиреоидных гормонов – назначается для диагностики патологии щитовидной железы;

- ЭКГ – позволяет оценить ритм сердца у детей старше 3 лет (в младшем возрасте правильно провести исследование удается редко).

- Холтеровское мониторирование – регистрация ЭКГ в течение 24 часов, которая проводится для выявления связи тахикардии с физическими, эмоциональными нагрузками и другими факторами; помимо этого, исследование позволяет оценить непрерывную работу сердца в течение суток;

- УЗИ сердца – инструментальное исследование, позволяющее диагностировать структурные изменения в органе;

- Электроэнцефалография – исследование электрической активности головного мозга (проводится для оценки работы ЦНС).

Признаки на ЭКГ

ЭКГ является наиболее информативным диагностическим методом тахикардии. Синусовая и пароксизмальная форма кардиографически имеют некоторые отличия.

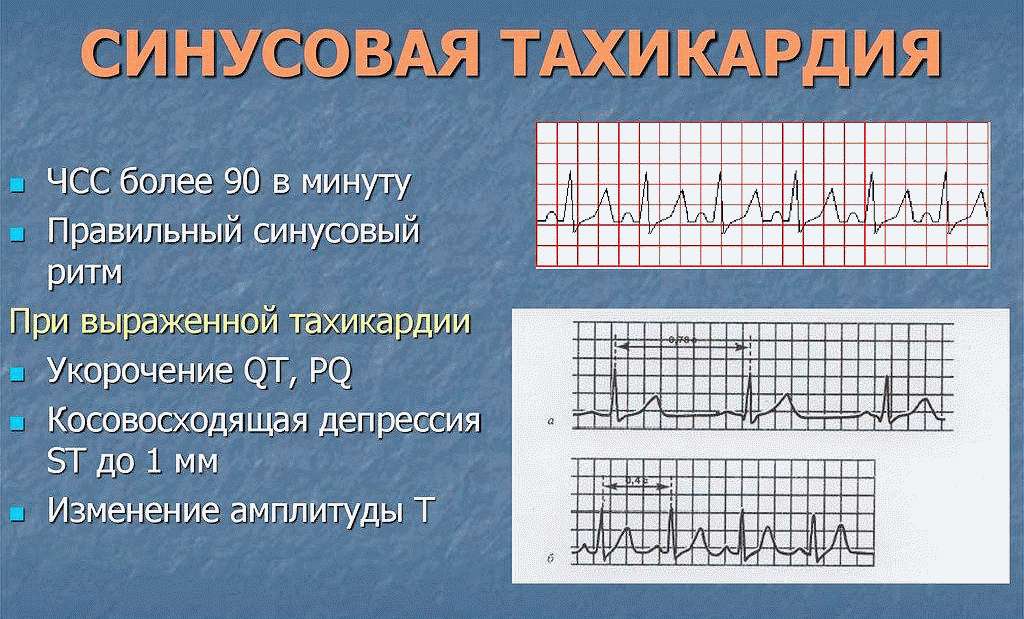

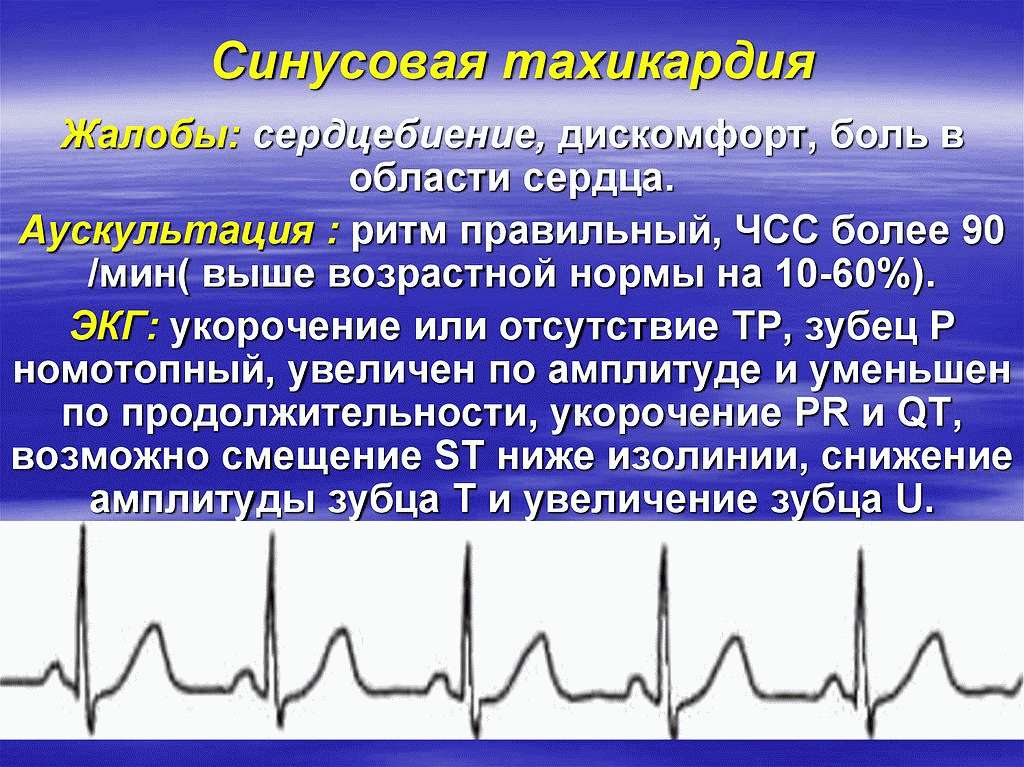

Синусовая форма тахикардии на ЭКГ практически не отличается от нормы – зубец Р всегда предшествует неизмененным желудочковым комплексам, что означает нормальный синусовый ритм. Однако заподозрить такую тахикардию можно по укорочению интервалов Р-Р и R-R.

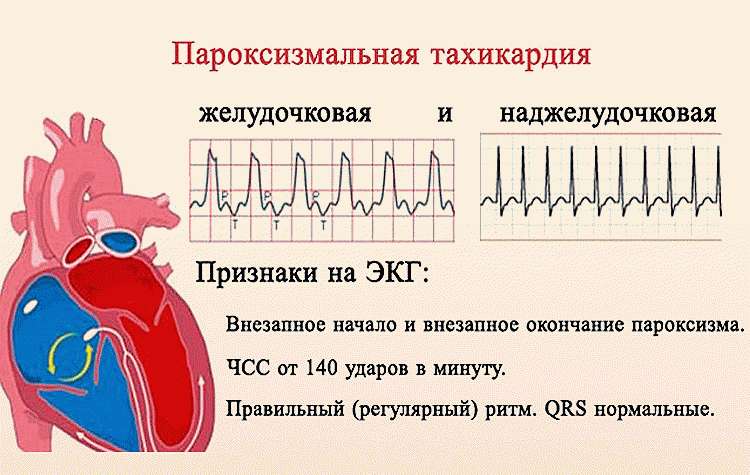

Для пароксизмальной формы характерны более выраженные изменения на ЭКГ. Так, наджелудочковая форма диагностируется следующим образом:

- Зубец Р может быть отрицательным, двухфазным или деформированным;

- Удлиняется интервал P-Q (признак АВ блокады I степени);

- Комплекс QRS не изменяется;

- При тахикардии на фоне синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта наблюдаются другие изменения: определяется дельта-волна, деформируется желудочковый комплекс и укорачивается интервал P-Q.

Для пароксизма желудочковой тахикардии характерно следующее:

- Зубцы Р не определяются, так как полностью сливаются с комплексами QRS;

- Желудочковые комплексы деформируются по типу блокады ПНПГ;

- Интервалы R-R немного различаются.

Перед началом пароксизмального приступа на ЭКГ пленке часто диагностируется экстрасистола.

Лечение

Основой терапии тахикардии у новорожденных и старших детей является коррекция образа жизни. В случае наличия органических или функциональных патологий целесообразно применение медикаментов. По показаниям применяется хирургическое вмешательство.

Первая помощь

Синусовая тахикардия чаще всего не требует оказания неотложной помощи. В то время как при развитии пароскизмального приступа тахикардии необходимо осуществить следующие мероприятия:

- Обеспечить доступ свежего воздуха (открыть окно в помещении или вынести ребенка на улицу);

- Перевести ребенка в горизонтальное положение и успокоить;

- Приложить ко лбу смоченное водой полотенце или умыть ребенка.

После окончания пароксизма рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Коррекция образа жизни

Как правило, коррекция образа жизни является главным методом лечения синусовой тахикардии. При устранении воздействия внешних факторов такая форма устраняется без применения медикаментозных средств.

Нормализация образа жизни ребенка подразумевает следующие правила:

- Нормализация режима сна – обеспечение достаточного времени отдыха;

- Коррекция рациона – соблюдение режима питания и обогащение блюд всем необходимыми витаминами и минералами;

- Предупреждение эмоциональных перегрузок – избегание стрессовых ситуаций, профилактика нервного перенапряжения;

- Исключение физического перенапряжения – осуществление спортивных занятий в соответствии с возрастом, достаточное время отдыха между ними;

- Предупреждение гипоксии – периодическое проветривание помещений.

В целях предупреждения перегревания одевать ребенка рекомендуется в соответствии с погодными условиями.

Дальнейшее лечение

Медикаментозная терапия назначается лечащим врачом с учетом причины, вызывающей тахикардию:

- Если учащенное сердцебиение связано с повышенной возбудимостью нервной системы, назначаются седативные препараты;

- Если причина тахикардии кроется в повышенной продукции гормонов щитовидной железой, применяются тиреостатические средства;

- Если нарушение ритма происходит вследствие анемии, назначаются препараты железа;

- Если ребенка беспокоит пароксизмальная форма тахикардии, целесообразно назначение сердечных гликозидов.

Если причина тахикардии у новорожденного ребенка кроется в органической патологии сердца (врожденные каналопатии, пороки и т.д.), решается вопрос о проведении хирургического вмешательства.

Народные методы

Для предупреждения развития аллергических реакций применение методов традиционной медицины возможно только у детей старше 3 лет.

В качестве народного лечения применяются сборы трав, обладающих седативным действием:

- Настой ромашки и календулы. Взять по 5 г каждого растения, залить 500 мл кипятка и настоять в течение получаса. Перед употреблением готовый настой остудить и процедить.

- Чай с валерианой и пустырником. Взять по 5 г каждого растения и залить 250 мл горячей воды. Затем дать настояться в течение 30 минут, остудить и процедить.

- Компот из сухофруктов с орехами. Изюм и курагу (по ст. л. каждого) промыть и поместить в посуду. Затем добавить измельченный грецкий орех и дольку лимона. Ингредиенты залить 500 мл прохладной воды, довести до кипения и остудить.

Возможность применения и дозировку народных рецептов необходимо согласовать с лечащим врачом.

Профилактика

Для предупреждения развития тахикардии у ребенка необходимо соблюдать следующие правила:

- Оберегать ребенка от воздействия на него стрессов;

- Исключить физические нагрузки, после которых ребенок чувствует сильное переутомление;

- Нормализовать режим сна – приучить ребенка ложиться и вставать в одно и то же время; важен дневной отдых;

- Скорректировать рацион ребенка – обогатить его пищу всеми необходимыми микроэлементами;

- Поддерживать иммунитет – при высокой заболеваемости ребенка принимать витаминные комплексы, иммуномодуляторы.

При наличии хронических заболеваний рекомендуется периодически посещать врача-педиатра, ежегодно проходить диагностические исследования и соблюдать назначенное лечение.

- Перинатальная кардиология, Шарыкин А.С., 2007 год.

- Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца у детей, Школьникова М.А., Егорова Д.Ф., 2012 год.

- Детская кардиология, Хоффман Дж., 2006 год.

- Детская кардиология, Белозеров Ю.М., 2004 год.

- Кардиология плода и новорожденного ,Затикян Е.П., 1996 год.

Источник

Тахикардия у ребенка: причины, симптомы и лечение

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в норме у человека должна оставаться в пределах определенных значений. Учащение сердечного ритма, как и его урежение, может создавать серьезную угрозу для организма. Увеличение ЧСС называется тахикардией, уменьшение ЧСС — брадикардией. Тахикардия у детей является одним из самых частых поводов для обращения к кардиологу. Однако надо понимать, что увеличение ЧСС далеко не всегда является признаком серьезного заболевания, часто тахикардия имеет физиологический характер. Разобраться, нужно ли лечить маленького пациента, поможет всестороннее обследование и выявление причин нарушения.

Тахикардия у ребенка – повод для обращения к детскому кардиологу

Причины тахикардии у детей

В норме увеличение ЧСС происходит в следующих ситуациях:

- при физической нагрузке;

- в стрессовых ситуациях: страх, волнение, раздражительность во время осмотра у врача или при переодевании и пр.;

- при недостатке кислорода (нахождение в душном помещении);

- при увеличении внешней температуры (например, в сауне);

- в периоды активного роста ребенка во время полового созревания (рост сердца не успевает за ростом организма)

После устранения вышеописанных факторов ЧСС возвращается в норму.

Патологические причины тахикардии специалисты разделяют на:

- сердечные (кардиальные) – патологии сердечно-сосудистой системы: кардиты, кардиомиопатии, кардиосклероз, артериальная гипертензия, врожденные или приобретенные пороки сердца, травмы, последствия кардиохирургических вмешательств, сердечная недостаточность, патологии проводящей системысердца

- внесердечные (внекардиальные) — патологии других органов и систем, провоцирующие учащение сердцебиения (анемия, гиперфункция щитовидной железы, метаболические нарушения, патологии нервной системы, острые отравления, инфекционные заболевания, лихорадочные состояния, прием некоторых лекарственных препаратов и т.д.)

Однако надо понимать, что тахикардия, возникшая даже под воздействием физиологических причин, может привести к выраженному ухудшению самочувствия и потребовать медикаментозной коррекции.

Если воздействие физиологических причин исключено, а тахикардия присутствует, ребенок направляется на полное обследование. Его целью является выявление и устранение первопричины тахикардии.

Нормы пульса у детей по возрасту

Норма ЧСС зависит от возраста ребенка:

- до 12-ти месяцев частота сердечных сокращений в среднем составляет 140 ударов в минуту: до первого месяца этот показатель может составлять 110–170 ударов в минуту, а от месяца до года – 100–160 (в среднем 132);

- в один год и до двух лет пульс замедляется до 124–132 ударов за одну минуту, до четырех лет – снижается до 115 ударов;

- в пять лет среднее значение пульса составляет до 106–110 ударов за одну минуту;

- в шесть лет показатели частоты сокращений сердца снижаются до 98–106 ударов за минуту;

- в семь лет пульс замедляется до 98–102 ударов в минуту, а его среднее значение приближается к 100;

- в восемь лет частота сокращений приближается к 88–98 ударам за минуту и в среднем составляет около 93;

- в десять лет и до 14-летнего возраста показатель пульса колеблется от 75 до 88 ударов в минуту и составляет в среднем 80;

- в подростковом возрасте – к 14–15 годам показатели пульса приближаются к значениям измерений частоты сокращений сердца взрослого и составляют около 70–75 ударов за минуту.

Приведенные показатели являются усредненными. Значения измерений сильно зависят от роста и веса ребенка, состояния его нервной системы, от времени суток, в которое производится измерение, от температуры в помещении и от ряда других параметров. Именно поэтому частота пульса должна измеряться в спокойном состоянии в комфортном помещении и примерно в одно и то же время суток. В таком случае проще заподозрить тахикардию, вызванную патологическими причинами, даже при помощи обычного подсчета ЧСС, выполненного в домашних условиях.

Тахикардия у ребенка: формы, классификация

ЧСС регулируется нервными и гуморальными факторами. Понять, что это такое, поможет краткая справка об анатомии и физиологии. Функцию водителя ритма в норме выполняет синусовый узел, который локализируется в месте впадения в правое предсердие верхней полой вены. На его работу оказывает влияние вегетативная нервная система: парасимпатические нервы подавляют его работу, и пульс замедляется, а симпатические, наоборот, активизируют его деятельность. Их чрезмерная активность может становиться первопричиной развития синусовой тахикардии.

В детском возрасте обнаруживаются следующие формы тахикардии:

- синусовая. Выявляется чаще всего. При этом варианте учащения пульса ритм остается таким же, как в норме, увеличивается только частота. В большинстве случаев является неопасной и самоустраняется после устранения фактора, провоцирующего приступ;

- несинусовая. Помимо учащения, нарушается сама структура ритма, так как первоначальный импульс возникает не из правильного места (не из синусового узла). В зависимости от места возникновения импульса такие тахикардии делятся на:

— наджелудочковые (суправентркулярные, предсердные) — более благоприятны по своему течению;

— желудочковые (вентрикулярные) — крайне опасные, несущие угрозу непосредственно жизни маленького пациента.

Внезапно возникающие приступы увеличения ЧСС на фоне нормально ритма называют пароксизмами. Они являются опасными для здоровья и могут приводить даже к остановке сердца. Приступ может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов и прекращаться так же внезапно, как и начинаться. Среди детей младшего возраста при пароксизме пульс может достигать 200 и более ударов в минуту, а у детей старшего возраста – более 160.

Среди синусовых тахикардий выделяют три степени тяжести, зависящие от уровня повышения пульса:

- умеренная – пульс возрастает на 10–20%;

- средней тяжести – показатели возрастают на 20–40%;

- выраженная – частота сокращений сердца возрастает на 40–60%.

Для детей опасны те варианты синусовой тахикардии, которые протекают длительно (например, при ожирении, анемии или приеме некоторых лекарств).

Симптомы

Симптомы тахикардии во многом зависят от ее вида, формы, первопричины, возраста ребенка и степени выраженности.

Симптомами увеличения ЧСС у маленьких детей, даже если они вызваны физиологическими причинами, могут становиться следующие проявления:

- капризность;

- беспокойное поведение;

- ухудшение аппетита или отказ от приема пищи.

Более старшие дети могут жаловаться на слабость, головокружение и тошноту, ощущение слышимого и ощущаемого тактильно сердцебиения, дискомфорт в грудной клетке. Эпизоды физиологической тахикардии в некоторых случаях тоже сопровождаются одышкой, бледностью, потливостью, упадком сил и даже обморочными состояниями.

При патологической тахикардии наблюдаются следующие симптомы:

- бледность кожных покровов;

- слабость;

- повышенная потливость;

- ощущение нехватки воздуха;

- набухание вен на шее;

- тошнота;

- частые или более редкие позывы к мочеиспусканию;

- одышка;

- головокружение;

- ощущение страха смерти;

- артериальная гипотония или повышение АД;

- хлопающие тоны сердца (при наджелудочковой пароксизмальной тахикардии).

Все вышеописанные проявления являются вариабельными и определяются формой возникающей тахикардии или ее разновидностью. Степень выраженности этих симптомов также может быть различной. Очень тяжело переносятся желудочковые формы тахикардии. Особенно они опасны у новорожденного!

Тахикардия у ребенка лечится при помощи консервативных или хирургических методик.

Диагностика и лечение

Тактика устранения тахикардий у детей определяется в каждом конкретном случае, исходя из первопричины выявленного отклонения.

Для первичной постановки диагноза назначается ЭКГ. Именно на ЭКГ-пленке фиксируется факт увеличения ЧСС, определяется характер тахикардии (синусовая, суправентрикулярная или желудочковая) и точное количество сокращений в минуту. Желудочковая тахикардия — абсолютное показание к экстренной госпитализации в отделение интенсивной терапии. В случае суправентрикулярной тахикардии решение о необходимости госпитализации принимается исходя из возрастаи состояния маленького пациента и тяжести приступа. В подавляющем большинстве случаев врач будет настаивать на госпитализации в кардиологическое отделение. При умеренной синусовой тахикардии возможно амбулаторное лечение.

После стандартной ЭКГ назначается суточное ЭКГ- мониторирование (Холтер), ЭХО-КГ и биохимический анализ крови. При подозрение на артериальную гипертензию назначается суточный монитор ритма совместно с мониторингом АД. В большинстве случаев результатов этих исследований оказывается достаточно, чтобы определить причину тахикардии и назначить лечение для ее устранения. Если потребуется, врач дополнительно назначит анализы для выявления анемии (гемоглобин, сывороточное железо и т.д.) и для выявления эндокринологических нарушений (кровь на гормоны щитовидной железы, надпочечеников, гипофиза).

Для решения спорных вопросов или подтверждения диагноза в условиях стационара проводится чрезпищеводное исследование. Метод позволяет оценить очаги, которые спровоцировали учащение ритма и вызвали сопутствующие симптомы.

При желудочковой и наджелудочковой форме тахикардии проводят нагрузочные пробы. Для этого используется тредмил тест или велоэргометрия. Их проводят детям школьного возраста.

В некоторых случаях требуется МРТ, но это бывает нечасто.

При умеренной синусовой тахикардии чтобы облегчить состояние ребенка обычно достаточно следующих манипуляций:

- детям 3–4 лет выполняется так называемая проба Вальсальвы – натуживание при закрытых носовых ходах на протяжении 10–15 секунд. Также проводится массаж в области сонных артерий с обеих сторон на протяжении 5–10 секунд;

- детям старше 7 лет рекомендуется выполнять глубокие и медленные глотательные движения, обтирание холодной водой, кратковременное натуживание мышц брюшного пресса. Можно нажать на корень языка обратной стороной ложки или шпателем

Если тахикардия обусловлена внекардиальными причинами, проводится лечение основного заболевания (корректируются метаболические нарушения при помощи препаратов калия и магния, устраняется гипертиреоз, назначаются препараты железа при анемии и т.д.).

Выявленная органическая патология считается основным показанием для назначения медикаментозных средств. Детям назначаются:

- бета-адреноблокаторы;

- сердечные гликозиды;

- антагонисты кальция

Если нет эффекта от консервативной антиаритмической терапии, а также при присоединении осложнений или ухудшении состояния ребенка показано оперативное лечение (радиочастотная катетерная аблация очага эктопии).

Читайте далее: синусовая тахикардия во время беременности

Источник