Пересадка костного мозга ребенку 4 месяца

Содержание статьи

Ирина Зайдман: «После пересадки костного мозга многие дети живут полной жизнью»

Ирина Зайдман – врач с многолетним опытом работы в ведущих госпиталях Израиля. Сегодня она возглавляет отделение детской трансплантологии в Hadassah. Она занимается пересадкой костного мозга при метаболических заболеваниях, лечением орфанных заболеваний, лейкодистрофии, остеопетроза, врожденного дискератоза, хронической грануломатозной болезни и редких иммунодефицитов. В интервью Ирина рассказала об особенностях терапии, актуальных научных исследованиях в этой сфере, а также о том, с какими вопросами к ней можно обращаться российским пациентам.

– Где вы учились?

– Медицинское образование я получила в Новосибирске, там же прошла специализацию по педиатрии, работала несколько лет в больнице скорой помощи, защитила кандидатскую диссертацию. В Израиле я сдала экзамены повторно, потом специализировалась в детской гематоонкологии, отработала три года старшим врачом в отделении детской гематоонкологии в больнице «Рамбам» и поехала в Канаду (Торонто), где закончила специализацию по пересадке костного мозга у детей. После этого я вернулась в Израиль и много лет заведовала детским отделом трансплантации костного мозга в клинике «Рамбам».

– На чем вы специализируетесь в Hadassah в Израиле? И каким пациентам вы сможете помочь в России?

– Я – педиатр, детский гематоонколог и специалист по пересадкам костного мозга у детей. Работаю вместе с профессором Полиной Степенской, которая в Hadassah заведует всей трансплантологией, я же заведую детской трансплантологией. В России мы пытаемся внедрить генетический анализ экзомов, анализ генетических зон, внедряем иммунотерапию, также готовы помогать специалистам по пересадке костного мозга. До Hadassah я 10 лет работала в другой крупной израильской больнице, у меня большой опыт по пересадке костного мозга при метаболических заболеванях, болезнях крови, иммунодефицитах. Ко мне обращаются, как правило, дети с различными видами лейкодистрофии и другими метаболическими и орфанными заболеваниями, в том числе из других стран. Также обращаются семьи с детскими лейкемиями, доброкачественными болезнями крови (талассемия, апластическая анемия) и иммунодефицитами. Кроме того, сейчас я на связи с детской Морозовской больницей, где делают все больше трансплантаций деткам с такой патологией, и в этом я могу помочь.

В Москве я могу проконсультировать пациентов со всеми обозначенными заболеваниями. Это удобно для тех, кто не может приехать в Израиль. Часто для таких детей стоит вопрос – поможет или не поможет пересадка, нужна она или нет. Я могу смотреть метаболических больных в плане определения тактики лечения, дать «второе мнение». Со своими пациентами я всегда остаюсь на связи, в том числе с теми, кто уже прошел пересадку.

Родители, которые создали ассоциацию лейкодистрофий, часто спрашивают у меня рекомендации по образу жизни, питанию. Также через ассоциацию мы планируем организовать встречу с профессором из Казани, который занимается в лаборатории векторами, изучает, что можно делать параллельно с пересадкой костного мозга, чтобы энзим проникал быстрее и работал на центральную нервную систему [энзим – обычно белковые молекулы или молекулы РНК или их комплексы, ускоряющие (катализирующие) химические реакции в живых системах].

Насколько я знаю, в Казани как раз занимаются в лаборатории разработкой аденоассоциирующего вектора [генная конструкция на основе аденоассоциированных вирусов], и ученые университета заинтересованы в сотрудничестве. Возможно, потом мы могли бы делать операции по пересадке и в Морозовской больнице, и в Израиле, и с одновременным лечением векторами.

– Что такое векторы?

– Это часть генной терапии. Этот вид лечения иногда используют вместо пересадки, но это менее эффективно. При многих метаболических заболеваниях векторы вводят местно – либо в ткань мозга, либо в спинно-мозговую жидкость. Первоначально в клетки нужно внедрить вирус. У меня было много детей с лейкодистрофией, эффект от пересадки у которых очень медленный, и, возможно, чтобы его ускорить, можно сочетать трансплантацию с векторами. Это одно из направлений, которое можно развивать в московской Hadassah.

Я готова сотрудничать с российскими врачами по пересадкам костного мозга у детей с метаболическими заболеваниями. Когда врач делает не так много подобных пересадок, он не всегда знает, какой протокол надо давать, какого донора выбрать. Например, при метаболических заболеваниях здоровый носитель не может быть донором, как при пересадках при других заболеваниях, поскольку у него уровень энзима ниже, чем у здорового донора, и эффекта от пересадки не будет. Многие врачи этого не знают и берут, например, гетерозиготного брата донором, и тогда получается, что у ребенка энзим не стопроцентный, а 50%-ный, и он вообще в ЦНС не проникает. Или дают протоколы, которые позволяют приживаться в клетках на 70–80%, и это опять же вызывает низкий уровень энзима.

– При каких заболеваниях пересадка костного мозга работает? Бывает ли так, что после пересадки болезнь уходит и у человека сохраняется прежнее качество жизни?

– У детей мы примерно 50% пересадок делаем с лейкемией, 50% – с генетическим и/или орфанным заболеваниями. Пересадка может работать при тех заболеваниях, при которых есть проблема количественная или функциональная, связанная или с иммунными клетками, или с кроветворными клетками. И когда мы даем здоровые стволовые клетки, они развиваются впоследствии в здоровую иммунную или кроветворную систему, в результате ребенок выздоравливает. Если есть какая-то проблема крови, злокачественная или незлокачественная, мы даем здоровые стволовые клетки, которые развиваются на все предшественники крови, исправляя ту патологию, которая была.

При метаболических заболеваниях многие специалисты даже не знают, что пересадка может работать при некоторых заболеваниях, когда есть недостаток энзима. Поскольку энзим не работает, многие вещества, которые должны в организме расщепляться, накапливаются в клетках организма и постепенно приводят к выраженным симптомам. Многие энзимы вырабатываются лимфоцитами или моноцитами, с костным мозгом мы даем здоровые моноциты и макрофаги, которые вырабатывают тот энзим, которого не было. Но есть заболевания, при которых этот энзим не проникает в ЦНС, есть те, при которых проникает, но медленно. Если у ребенка есть ярко выраженные клинические симптомы, то болезнь развивается быстрее, чем происходит эффект от пересадки. Именно поэтому мы в некоторых случаях не рекомендуем трансплантацию. Здесь как раз можно сочетать трансплантацию с векторами, чтобы эффект был быстрее и болезнь не прогрессировала. Их вводят прямо в центральную нервную систему.

– Какова психологическая составляющая в вашей работе?

– Конечно, психологический сервис – это важно, но я думаю, что это как раз хорошо развито в Москве. Есть другие вещи: подходы, которые у нас отличаются. Например, есть ребенок, у которого выраженный болевой синдром. В Израиле ему не дают и секунды, чтобы он страдал. Неважно, какая у него боль. У нас ребенок даже с минимальной болью подключен к аппарату, который он может или сам регулировать, нажимать и получать лекарства, либо мы оцениваем, что ему дать. Также у нас есть поликлиника боли, сотрудники которой приходят и делают обход, каждый день советуются с нами, нужно ли менять дозу и само лекарство. По рассказам родителей из России, таких вещей здесь не хватает.

– Когда нужно делать проверку себя или своих детей на генетические заболевания?

– Если уже есть один случай в семье, то можно предотвратить рождение еще одного больного ребенка, проверить во время беременности известный ген, сделать скрининг. Например, сейчас я работаю с семьей, в которой два ребенка: девочка 4 лет, ей поставили диагноз уж после того, как у нее появилась клиника, это была заочная консультация. Когда в семье родился второй ребенок, его проверили, хотя симптомов нет. И выявилось, что болезнь есть. Ему пересадка должна помочь: при метаболических заболеваниях трансплантация лучше работает тогда, когда симптомы еще не появились. То есть остановить прогрессию, чтобы она не появлялась, и, вероятно, тогда ребенок останется здоров. Это яркий пример, когда у одного ребенка поставили диагноз, а второго проверили при рождении на тот же ген, пока симптомы не развились.

К нам обращаются с редкими заболеваниями. Сложно дать совет, как правильно проверять на предмет этих заболеваний детей, у которых не было в семье подобных случаев. Если у ребенка начинаются проблемы с ходьбой, он начинает падать, начинаются неврологические симптомы, пока приходят к верному диагнозу, время бывает упущено. Когда не было случаев в семье и у ребенка появляются какие-то странные симптомы, родители начинают бегать между нейрохирургами, невропатологами, делают какие-то обследования. Время идет, и уже сложнее сказать о результатах пересадки. При метаболических заболеваниях трансплантация помогает в том случае, когда симптомы минимальны или их нет, когда донор здоровый, полностью подходящий.

– Как часто дети из России приезжают к вам с гематологическими заболеваниями?

– Многие дети приезжают с лейкодистрофией, остеопетрозом, врожденным дискератозом и другими генетическими заболеваниями костно-мозговой недостаточности, хронической грануломатозной болезнью и редкими иммунодефицитами. Генетические заболевания составляют не меньше 30%. В нашей клинике родителей привлекает, наверное, и качество медицины, и большой опыт с такими заболеваниями, и то, что есть русскоязычные врачи, мы 24 часа 7 дней в неделю в контакте с пациентами.

– Насколько длительное лечение от трансплантации до состояния «выздоровел»?

– Критический период длится 6 месяцев, это время, в течение которого мы рекомендуем пациенту быть близко к медицинскому центру. Когда мы уже снимаем всю иммуносупрессию [угнетение иммунитета], дети начинают прививки – это год. После года, если у них стабильный химеризм [сосуществование клеток разных генотипов в одном организме], нет никаких осложнений после пересадки, риск существенно снижается.

– И если все хорошо через год, ребенок может жить полной жизнью?

– Конечно. В Израиле я еще и заведую поликлиникой late effect, в которой мы наблюдаем за поздними последствиями от пересадки. Мы проверяем детей раз в год, проводим анализы крови, различные тесты и консультации узких специалистов, чтобы быть уверенными, что все органы и системы функционируют в норме. Кстати, в данном случае нашим российским пациентам необязательно приезжать для этого в Израиль. Мы можем расписать им все, что нужно, и они могут делать нужные тесты в Москве.

Особенно приятно видеть в поликлинике повзрослевших детей, спустя 10–12 лет после пересадки, которые живут полноценной жизнью, учатся, женятся, иногда приходят на прием со своими детьми. Это даем нам силы продолжать работать и спасать детей от тяжелых заболеваний.

Источник: ММК

Источник

Трансплантация костного мозга у детей: особенности проведения — Здоровье — Родителям — Библиотека — ПочемуЧка

Сложные онкологические заболевания все чаще поражают детей. Лечение некоторых из них неэффективно, даже при использовании химиотерапии, лучевой терапии, оперировании. Единственным шансом на успешное излечение нередко становится пересадка костного мозга.

Костный мозг и его трансплантация

Педиатрическое отделение гематоонкологии регулярно проводит процедуры по пересадке костного мозга. Последний выступает одним из основных органов, участвующих в кроветворении. Он отвечает за формирование новых клеток крови, заменяющих погибшие и отмирающие. Вещество напоминает мягкую массу. Его локация – все костные полости. Сам костный мозг состоит из стволовых клеток.

Трансплантация используется для замены пораженных участков на здоровые. Существует множество показаний для проведения такой операции. Применяют ее как при первичном диагностировании опухоли, так и после неэффективного лечения и рецидива. Она может комбинироваться с другими современными методиками лечения рака – химиотерапией, облучением. Чаще всего на трансплантацию направляются дети, страдающие острой формой лимфобластной лейкемии.

Схема проведения трансплантации

Для пересадки костного мозга на первых этапах необходимо найти подходящего донора. Стволовые клетки извлекаются из периферической крови. Человек, чьи биологические материалы подходят для пересадки, нуждается в прохождении курса специальных инъекций, способствующих выработке требуемого вещества.

После забора донорский костный мозг может замораживаться и храниться до востребования. В организм больного ребенка материал вводится внутривенно. По кровотоку он мигрирует в костные полости. При удачном стечении обстоятельств клетки приживаются и начинают активное деление, формируя множество здоровых.

Кто может быть донором для ребенка

Поиск донора для трансплантации стволовых клеток – один из наиболее сложных этапов операции по пересадке. Для этого сравниваются многочисленные образцы: чем больше совпадают показатели пациента и донора, тем выше вероятность приживления костного мозга. Оказать помощь маленькому пациенту могут:

- братья/сестры;

- родители;

- посторонние люди.

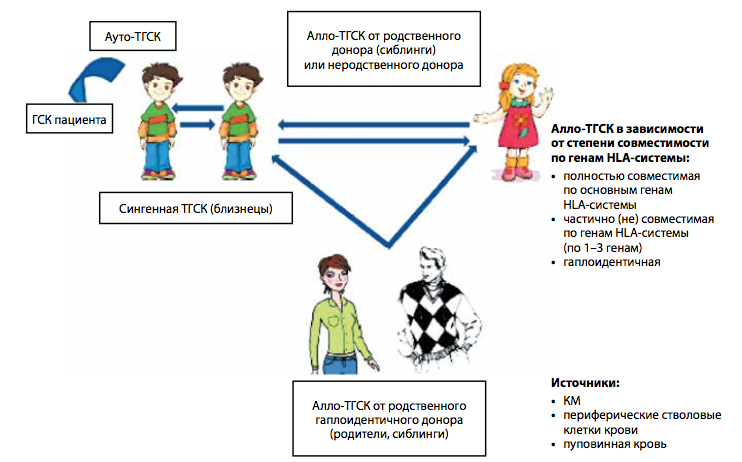

Таким образом, донор может быть родственным и неродственным, полностью или частично гистосовместимым. В последние годы в практике специалисты активно используют пуповинную кровь для извлечения стволовых клеток. Именно для этого роженицам рекомендуют ее заморозить. Последняя имеет наиболее высокий процент приживаемости.

Важно! Выступать в роли доноров могут только люди в возрасте от 18 до 55 лет. Исключение составляют родственники. Человек должен дать добровольное согласие на забор материалов. Не могут стать донорами люди, перенесшие заболевания гепатитов В и С, туберкулёз, а также носители ВИЧ-инфекции, лица с неуравновешенной психикой. В каждой стране существуют специальные банки, где хранятся образцы и регистры с донорами-добровольцами. Наибольшее их количество насчитывается на территории США.

Восстановительный период

Проводят пересадку костного мозга в госпитале Шиба. В процедуре принимает участие группа специалистов – онкогематологи, медсестры, работники интенсивной терапии. Длительность трансплантации индивидуальна. По ее окончанию требуется восстановительный период, продолжающийся 3-4 недели. Здесь очень важно следить за иммунной системой, оберегать пациента от возможных инфекций. После выписки из медицинского учреждения эксперты продолжают наблюдать за состоянием здоровья ребенка. Последнему нужно весь будущий год регулярно сдавать анализы.

Источник

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей.

Что такое Трансплантация костного мозга?

Трансплантация костного мозга (ТКМ) — на данный момент чаще называется трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК), поскольку в качестве источников стволовых клеток в настоящий момент могут также использоваться периферическая и пуповинная кровь.

У детей трансплантация костного мозга используется в качестве метода лечения при многих заболеваниях, включая онкогематологические заболевания, лимфопролиферативные гемобластозы, иммунодефициты, недостаточность костного мозга и врожденные метаболические заболевания.

ТГСК может быть одним из компонентов протокола лечения некоторых заболеваний или единственный куративным методом при других.

Есть два основных типа ТГСК:

Аутологичная ТГСК (ауто-ТГСК) когда пациенту вводят его собственные гемопоэтичексие клетки

Аллогенная ТГСК (алло-ТГСК) когда пациенту вводят гемопоэтические клетки донора. Донор может быть родственным (член семьи) или неродственным.

Первая аллогенная трансплантация стволовых клеток была проведена в 1957 году Э.Д. Томасом. Первые успешные трансплантации стволовых клеток в истории начались в 1968 году с пациентов, у которых был диагностирован тяжелый комбинированный иммунодефицит и синдром Вискотта-Олдрича. Первая успешная трансплантация от неродственного донора была выполнена в 1973 году 5-летнему ребенку с диагнозом тяжелый комбинированный иммунодефицит. Определение антигенов лейкоцитов человека (HLA) обеспечило совместимость тканей между пациентом и донором, и это открытие стало наиболее важным шагом к успешной трансплантации. Шансы найти подходящих неродственных доноров увеличились в результате развития банка данных доноров клеток костного мозга и пуповинной крови.

Режимы подготовки (кондиционирования).

Целью режима кондиционирования при ТГСК является подготовка пациента к трансплантации, и она состоит из трех различных компонентов: «обеспечение места в костном мозге», «иммуносупрессия» и «устранение заболевания».

Обеспечение пространства в костном мозге необходимо для того, чтобы стволовые клетки донора достигли «ниши» и «приживления».

Отторжение трансплантата иммунными клетками реципиента (человека с заболеванием, которому делают пересадку) может быть предотвращено с помощью иммуносупрессии.

Поскольку долгосрочный прогноз связан с контролем заболевания при злокачественных новообразованиях, основной целью режима кондиционирования является борьба с основнм заболеванием.

Комбинация цитостатических препаратов и лучевого воздействия (тотальное облучение тела) применяется с целью создания в организме реципиента состояния иммунологической толерантности для обеспечения приживления ГСК донора при алло-ТГСК. При выборе оптимального режима для конкретного больного учитываются многие факторы, среди которых наиболее важными являются возраст, общее состояние пациента и имеющиеся осложнения, характер и стадия заболевания, особенности донора, профилактика РТПХ

Тот факт, что побочные эффекты режима подготовки (кондиционирования), как правило, переносятся лучше у детей по сравнению со взрослыми, позволяет применять у них более высокие дозы химиопрепаратов. С другой стороны, режимы, в которых выполняется полное облучение организма, у детей могут привести к поздним осложнениям, включая задержку роста, пубертатную недостаточность или задержку полового созревания, которые более важны для детей.

Во многих исследованиях, сравнивающих режимы на основе общего облучения тела с протоколами, содержащими только химиотерапию, не было продемонстрировано никакой разницы с точки зрения прогноза.

Наиболее часто используемые режимы у детей — это режимы, в которых циклофосфамид и бусульфан используются вместе. Различные химиотерапевтические препараты также могут быть добавлены в зависимости от основного заболевания, особенно при врожденных генетических заболеваниях.

Режимы пониженной интенсивности в настоящий момент вышли на передний план, чтобы уменьшить побочные эффекты режимов кондиционирования. Однако опыт работы с детьми в этой области ограничен. В протоколах пониженной интенсивности наиболее часто используемым препаратом является флударабин.

Показания к ТГСК у детей.

Показания к ТГСК, рекомендованные Европейской группой по ТКМ (EBMT):

Острый лимфобластный лейкоз

Острый миелобластный лейкоз

Хронический миелоидный лейкоз

Лимфома

Миелодиспластический синдром

Первичные иммунодефициты

Приобретенная тяжелая апластическая анемия

Анемия Фанкони, анемия Блэкфана Даймонда

Гемоглобинопатии

Метаболические заболевания

Солидные опухоли (Опухоль Вильмса или нефробластома, нейробластома)

Осложнения, связанные с трансплантацией

Лучевая терапия высокой дозой и / или химиотерапия, используемые в режимах кондиционирования, могут поражать все органы реципиента и приводить к ранним или поздним вторичным эффектам различной степени тяжести. Известно, что развитие осложнений может быть связано с индивидуальной предрасположенностью, иммуносупрессивной терапией, токсичностью, связанной с предтрансплантационной терапией, и наличием других сопутствующих факторов во время трансплантации.

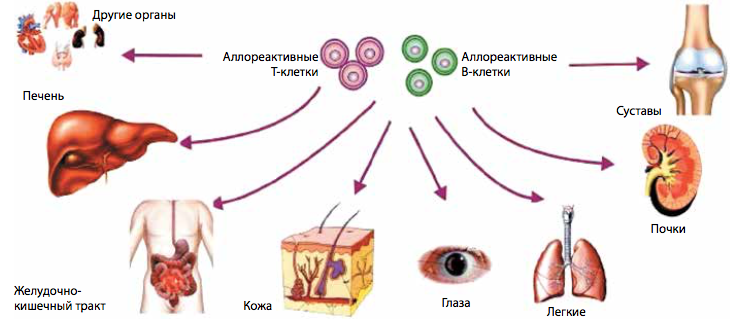

Реакция трансплантат против хозяина

Реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) является одним из наиболее важных осложнений аллогенной трансплантации костного мозга.

РТПХ возникает в результате распознавания антигенами реципиента Т-клетками как чужеродных антигенов. Может быть классифицирована как острая РТПХ и хроническая РТПХ. При дифференциации острой и хронической РТПХ обычно ориентируются на время появления РТПХ. То есть осложнения, которые развиваются до 100-го дня после пересадки, называют острыми, а осложнения, развивающиеся после 100-го дня, называют хронической РТПХ.

Поскольку реакция «трансплантат против хозяина», как правило, имеет плохой прогноз, профилактические мероприятия, направленные на ее предупреждение, являются наиболее важными. Комбинация препаратов разнонаправленного действия таких, как ингибиторы кальциневрина, циклоспорин А, такролимус, ММФ (микофенолат мофетил), антитимоцитарного иммуноглобулина, метотрексат и метилпреднизолон используются в качестве профилактических средств.

Инфекционные осложнения.

Инфекционные осложнения являются одними из наиболее важных причин заболеваемости и смертности, связанных с трансплантацией. Наличие РТПХ, задержка иммунного восстановления и аллогенная трансплантация по сравнению с аутологичной трансплантацией являются наиболее важными факторами риска. Пациентам проводят антибактериальное, противогрибковое и противовирусное профилактическое лечение в дополнение к режиму подготовки.

Неинфекционные осложнения.

Желудочно-кишечные и печеночные осложнения

Мукозит

Веноокклюзивная болезнь

Легочные осложнения

Отек легких

Бактериальные, грибковые и вирусные инфекции,

Синдром идиопатической пневмонии

Диффузная альвеолярная геморрагия

Почечные осложнения

Гемолитический уремический синдром-тромботическая микроангиопатия

Геморрагический цистит

Кардиотоксичность,

Нарушения проводимости сердечной мышцы

Внутрисердечный тромбоз, связанный с катетером

Поздние эндокринологические осложнения

Гипотиреоз

Надпочечниковая недостаточность

Недостаточность яичек или яичников

Задержка развития

Вторичные онкологические заболевания

Учитывая возможные осложнения ТГСК проводится при жизненой необходимости и индивидуально назначается каждому пациенту после тщательной оценки всех рисков и возможного положительного эффекта.

Рисункb: Б.В. Афанасьев, Л.С. Зубаровская, И.С. Моисеева «Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей: настоящее, проблемы, перспективы» Журнал Детской гематологии и онкологии, том2, 2015 г. DOI: 10.17650/2311-1267-2015-2-2-28-42

На портале Vikids вы можете:

Найти врача и записаться на прием

Найти клинику и записаться на прием, или зарегистрировать свою

Перейти на Форум

Почитать похожие статьи

Источник