Дцп ребенок 1 год 6 месяцев

Содержание статьи

Первые признаки ДЦП: на что необходимо обращать внимание

Определить у ребенка детский церебральный паралич (ДЦП) на первом году жизни сложно, потому что его симптомы нередко становятся очевидны позднее. Тем не менее, заподозрить тяжелое перинатальное поражение центральной нервной системы с высоким риском ДЦП возможно уже к концу первого полугодия жизни. Вовремя поставить диагноз — означает вовремя приняться за лечение и существенно облегчить дальнейшую жизнь больного малыша.

Если ваша беременность протекала плохо, если вы имеете сведения, что ваш ребенок перенес осложнения в период родов или в первые дни жизни, весьма важно систематически показывать его педиатру и невропатологу. Нередко случается так, что как раз родители, на глазах которых проходит развитие малыша, ориентируют участкового педиатра на более тщательное наблюдение и раннее начало реабилитации.

Естественно, родители самостоятельно не сумеют установить диагноз. Однако они могут обратить внимание на некоторые симптомы, указывающие на неполадки в работе центральной нервной системы ребенка. Например, опоздание в появлении двигательных навыков у ребенка и отставание речевого развития являются серьезным предлогом для тревоги. Так, в частности, к месяцу-полутора в позе лежа на животе доношенный ребенок обязан устойчиво держать поднятой голову, к шести месяцам присаживаться. Если ребёнок не удерживает голову лежа на животе и в вертикальном положении после 2 месяцев, не сидит самостоятельно после 7 месяцев, не ходит сам после 15 месяцев — необходимо выяснить причину задержки развития малыша и начать необходимые реабилитационные мероприятия.

Помимо двигательных навыков, крайне важно контролировать психическое и речевое развитие ребенка, например, зрительное и слуховое сосредоточение, гуление и лепет, интерес к игрушкам. Для контроля становления двигательных и психических функций ребенка всем родителям можно посоветовать вести дневник развития малыша, в котором будут обозначаться его основные достижения.

В первые месяцы жизни у детей с поражением нервной системы сосательный рефлекс часто ослаблен. Случается, что ребенок не может произвольно закрыть рот или, наоборот, делает это с чрезмерным усилием и прикусывает сосок.

С точки зрения неврологии, есть группа абсолютных рефлексов, которые проявляются у ребенка после рождения, а потом понемногу угасают, например, ладонно-ротовой рефлекс (при нажатии на ладошки новорожденного он раскрывает рот) или рефлекс автоматической ходьбы (малыша, опирающегося на ножки, чуть наклоняют вперед, и он производит шаговые движения). Как правило, эти рефлексы пропадают в 2 — 3 месяца. Если они остаются до 4- 6 месяцев, то можно заподозрить нарушение функционирования центральной нервной системы.

Также родители могут обратить внимание на то, что мышцы рук и ног малыша вялые и слабые или слишком напряжены (мышечная гипотония, гипертонус, спастичность), на дрожание головы, туловища, рук и ног, на трудности при глотании или сосании, избыточное слюноотделение, стереотипные и вычурные движения (ребенок на какой-то период застывает в какой-то позе или делает непроизвольные движения, кивки головой), на доминирование одной из сторон тела при движении (пользуется только одной рукой, подволакивает ногу при ходьбе), на нарушение согласованности и точности движений.

Если вы обнаружили такие симптомы, то надо незамедлительно обратиться к врачу!

Источник:

Методические рекомендации родителям о ДЦП, разработанные Научно-практическим Центром детской психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы

В материале использованы фотографии, принадлежащие econet.ru

Источник

Симптомы детского церебрального паралича

Проявления детского церебрального паралича преимущественно мало заметны в раннем детстве, но становятся более очевидными при созревании нервной системы ребенка.

Ранние признаки развития ДЦП включают:

- Задержку достижения таких вех развития как контроль головы, переворачивание, достижение предметов рукой, сидение без поддержки, ползание или ходьба.

- Удерживание «детских» или «безусловных» рефлексов, которые в норме исчезают через 3-6 месяцев после рождения.

- Преобладающее использование одной руки (праворукость или леворукость) к возрасту 18 месяцев. Это указывает на слабость или патологический мышечный тонус одной стороны, и может быть одним из ранних признаков ДЦП.

Клинические проявления и проблемы, связанные с ДЦП могут колебаться от очень незначительных к очень выраженным. Тяжесть проявлений связана с массивностью повреждения мозга.

Эти проявления могут быть очень незначительными, заметными лишь для профессионалов медиков, или могут быть явными и очевидными для родителей и других окружающих людей.

- Патологический мышечный тонус. Мышцы могут быть очень тугими (спастичными) или чрезмерно расслабленными (гипотоническими). Из-за повышения тонуса конечности могут находиться в непривычном и невыгодном положении. Например, спастичные мышцы ног могут привести к перекрещению ног, напоминающее ножницы.

- Патологические движения: Движения могут быть непривычно резкими, внезапными или медленными и червеобразными. Они могут быть неконтролируемыми или бесцельными.

- Скелетные деформации: Больные на детский церебральный паралич часто имеют укорочение конечности на пораженной стороне. Если это не корригировать хирургическим образом или с помощью определенного устройства, это может вызвать перекос таза и формирования сколиоза (искривления позвоночника).

- Контрактуры суставов: У пациентов с детским церебральным параличом часто движения в суставах становятся тугими, с ограниченной амплитудой движений. Это вызывается неравномерным давлением (усилием) на сустав разных мышечных групп за счет изменения их тонуса и силы.

- Задержка умственного развития: Некоторые, хотя далеко не все дети с ДЦП имеют задержку умственного развития. Преимущественно, чем более выраженная умственная задержка, тем высший общий уровень инвалидности ребенка.

- Судороги: Третья часть детей с ДЦП имеют судороги. Судороги могут начаться в раннем возрасте или через несколько лет после повреждения мозга, которое послужило причиной церебрального паралича. Физические проявления судорог могут быть частично замаскированными патологическими произвольными движениями.

- Проблемы с речью: Речь частично зависит от движений языка, губ и горла. Некоторые дети с церебральными параличами не могут нормально управлять этими мышцами и таким образом не могут нормально разговаривать.

- Проблемы с глотанием: Глотание является очень сложной функцией, которая требует точного взаимодействия многих групп мышц. Пациенты с ДЦП, которые не могут достаточно контролировать работу этих мышц имеют проблемы с сосанием, с приемом пищи и жидкости, контролем выделения слюны. У них часто развивается слюнотечение. Это может сопровождаться риском аспирации — вдыхания в легкое пищи или жидкости через рот или нос. Это может обусловить развитие инфекции или даже удушие ребенка.

- Потеря слуха: Частичная потеря слуха не является редкой при церебральных параличах. Ребенок может не откликаться на звуки или иметь задержку развития речи.

- Нарушения зрения: Три четверти детей с церебральными параличами имеют косоглазие (страбизм), то есть отклонения наружу или вглубь одного глаза. Это вызвано слабостью мышц, контролирующих движения глаз. Эти люди часто страдают близорукостью. Если косоглазие своевременно не корригировать, оно с течением времени может послужить причиной серьезных проблем со зрением.

- Проблемы с зубами: Люди с церебральными параличами чаще имеют кариес. Это вызвано врожденными недостатками зубной эмали, а также трудностью с чисткой зубов.

- Проблемы с контролем испражнения и мочеиспускания. Они обусловлены недостаточностью контроля над работой соответствующих групп мышц.

Когда обращаться за медпомощью

Если ребенок родился недоношенным, с низкой массой тела, или перенес определенные осложнения во время беременности или родов за ним необходимо внимательно следить родителям и врачам для выявления признаков формирования церебральных параличей.

Ниже указанные симптомы служат достаточным поводом чтобы обратиться к врачу.

- ребенок имеет судороги

- Движения ребенка выглядят необычно неуклюжими, толчкообразными не координированными, или медленными и червообразными

- Мышцы ребенка выглядят чрезмерно напряженными, или, наоборот расслабленными и мягкими

- ребенок не мигает глазами в ответ на громкий звук в возрасте одного месяца

- ребенок не поворачивает свою голову в направлении звука в возрасте 4 месяцев

- ребенок не достигает рукой за игрушкой в возрасте 4 месяцев

- ребенок не сидит без поддержки в возрасте 7 месяцев

- ребенок не говорит слов в возрасте 12 месяцев

- ребенок имеет явную право- ли леворукость в возрасте до 12 месяцев

- ребенок имеет косоглазие (страбизм — один глаз направленное вглубь, или наружу)

- ребенок не ходит, или ходит с тугой или ненормальной походкою, как например походка на пальцах.

Это лишь некоторые из наиболее очевидных симптомов которые могут указывать на развитие детского церебрального паралича. Вам необходимо проконсультироваться с врачом относительно всех проблем, которые могут быть вызванны недостаточным контролем над работой мышц и движениями.

Очень важно начинать реабилитацию как можно раньше, чтобы предупредить развитие тяжелой неврологической инвалидности у детей с перинатальной патологией. Ведь мозг ребенка в первые месяцы жизни еще очень пластичнен, а компенсаторные возможности — высокие.

Именно поэтому медицинские специалисты Реабилитационного центра «Элита» (Львов, Украина) разработали специальную программу адаптированную для детей первого года жизни.

Источник

Новости

Как проявляется ДЦП у новорожденных малышей?

Для прогноза заболевания важен принцип: чем раньше поставлен диагноз, тем эффективнее будет лечение.

Поэтому очень важно обследование ребенка еще в родильном доме. Особенно тщательно нужно наблюдать детей из групп риска:

— недоношенные дети,

— маловесные,

— с врожденными пороками развития (даже незначительными),

— заразившиеся инфекционным заболеванием от матери во время беременности дети,

— чье появление на свет сопровождалось применением акушерских щипцов,

— вакуум-экстрактора и других приспособлений находящиеся по тем или иным причинам на искусственной вентиляции легких дети,

— получившие низкую оценку по шкале Апгар (от 0 до 5 баллов),

— дети с тяжелой желтухой новорожденных.

Врач, обследуя новорожденного, проверяет все рефлексы и тонус мышц. При подозрении на поражение мозга требуются специальные методы:

— УЗИ головного мозга (имеет диагностическую ценность только в сочетании с жалобами и симптомами у ребенка)

— ЭЭГ (электроэнцефалография) — при возникновении судорог КТ и МРТ при необходимости.

Этими методами можно обнаружить гидроцефалию, кисты, очаги кровоизлияний или опухоли в головном мозге. В результате врач может поставить диагноз: энцефалопатия, то есть патология мозга. Именно она является предпосылкой для развития ДЦП.

Но, к сожалению, термин энцефалопатия очень часто применяется необоснованно.

Нельзя забывать, что у детей первых 6 месяцев жизни возможна повышенная возбудимость, легкий тремор подбородка и ручек, повышенный тонус конечностей. Все это является индивидуальной особенностью, не требует лечения и проходит с появлением у малыша ползания и ходьбы.

Поэтому важно найти квалифицированного педиатра, способного отличить физиологический тонус мышц от первых признаков детского церебрального паралича.

У новорожденных детей, как правило, очень сложно диагностировать заболевание. Однако детский церебральный паралич часто присутствует уже с первых дней жизни.

Заподозрить проблему можно благодаря некоторым симптомам, среди которых наиболее часто проявляются следующие:

— ограниченность движений;

— большую часть времени малыш спит;

— нарушенный процесс глотания;

— мышечная слабость;

— младенец пассивно висит на руке;

— затрудненное сосание, жевание, глотание;

— малыш срыгивает, закашливается (это повторяется очень часто);

— у него может повторяться рвота;

— звуки, которые издает ребенок, кажутся странными (это касается крика, а позже — лепета и гуления);

— изменение голоса младенца;

— малыш с задержкой издает звуки.

Если признаки заболевания не проявились в первые дни жизни малыша, они могут проявиться чуть позже, когда мама начинает активно ухаживать за ребенком. Так, она может испытывать трудности во время купания, кормления, одевания малыша, когда, например, его тело вдруг на какое-то время деревенеет, конечности застывают. Или, напротив, мышцы ребенка настолько слабые, а тело безвольное, что создается впечатление, будто он сейчас упадет. Сначала мышечный тонус пониженный, то есть мышцы расслаблены, а повышенный тонус характерен для детей в возрасте от 6 месяцев.

Диагностировать заболевание в таком малом возрасте очень трудно. Признаки болезни проявляются у младенцев только в том случае, если заболевание имеет тяжелую форму.

© «Адели-Пенза»

ул.Ульяновская 15, Пенза, Россия

+7 (8412) 21-53-56

+7 (8412) 44-44-71

сот.: +7 967 701-53-56

: adeli-penza@mail.ru

Источник

Как распознать ДЦП у ребенка?

Всё должно быть вовремя!

— То, что младенца берут подмышки и водят по поверхности, а он не может встать на всю стопу, может быть связано с нарушением регуляции нервной системы. Но это ещё не признак детского церебрального паралича (ДЦП). Он проявляется, прежде всего, в нарушении сроков развития ребёнка. Причём настораживать должны не только задержки, но и «забегания вперёд». Недавно пришла ко мне радостная мамочка: — «У меня ребёнок быстро развивается — ему месяц, а он поворачивается, сесть пытается!». «Не радуйтесь, — говорю, — это у него тонус тела повышенный, нужно наблюдение врача». Сейчас занимаемся с малышом, назначили лечение.

На первом году жизни именно отклонения от графика развития могут сигнализировать о проблемах с психикой, нервной системой. Надо внимательно следить: когда малыш начал держать головку, перевернулся на живот, когда сел, пополз, когда сам игрушку в руки взял, как её держит, играет ли с нею? Если есть отклонения, важно как можно раньше провести диагностику и начать лечение, реабилитацию. Нередки истории, когда мама, как страус, «прячет голову в песок» и не хочет замечать у малыша тревожных сигналов. Но когда он в два года всё ещё не ходит и не говорит — начинает бегать по кабинетам, просить о помощи… А время упущено.

Сегодня благодаря ранней диагностике «проблемных» малышей выявляем достаточно рано. Так, ещё в родильном отделении путём скрининга у новорождённых выявляют пороки сердечно-сосудистой системы. Если требуется, оперируют — и в дальнейшем дети ведут полноценную жизнь. В Ханты-Мансийске неврологи ежегодно направляют в наш центр до 150 деток на первом году жизни. Это малыши с минимальными отклонениями в здоровье. После курса реабилитации 98% из них переходят в число здоровых. Тем, кто остался в тех самых двух процентах, — у кого, к примеру, то же ДЦП, — берём на систематическую реабилитацию. Благодаря своевременности удаётся снизить степень тяжести заболевания: ребёнок будет, скажем, не в коляске сидеть, а ходить самостоятельно.

Речь «живая» и «мёртвая»

Самые распространённые причины инвалидности у детей в Югре — ДЦП и психические заболевания, включая аутизм и пр. В 90% случаев ДЦП сопровождается речевыми и некоторыми другими психическими отклонениями.

В последнее время вообще растёт доля детей с речевыми отклонениями, при этом интеллектуальное развитие зачастую сохраняется. Почему так происходит? Точного ответа никто не знает. Возможно, здесь действует комплекс факторов: и плохая экология, и излучение компьютеров и телефонов, и плохая подготовка женщин к беременности и родам. Многие курят, употребляют алкоголь, вступают в беспорядочные половые связи. При обследовании беременных часто выявляют инфекции мочеполовой системы, а они влияют на здоровье ребёнка.

Родителям стоит задуматься об этом. И общайтесь с малышом! Он должен слышать речь. Телевизор, даже если «бубнит» целый день, не помогает, а лишь вредит малышу — ведь это речь «мёртвая». Если мама почитает с ребёнком книжку, споёт ему песенку, поиграет в ладушки, пособирает пирамидку — такое пойдёт на пользу и поможет психике малыша развиваться правильно.

Календарь развития ребёнка

1 месяц. Лежа на животе, ребенок пытается приподнимать голову или даже удерживает её поднятой несколько секунд.

2 месяца. Ребёнок поднимает голову и грудь, лёжа на животе.

3 месяца. Малыш пытается достать понравившийся ему предмет (но часто промахивается). При попытке потянуть за руки приподнимает голову.

4 месяца. Лежа на животе опирается на руки под прямым углом, тянется за различными предметами. Поворачивается на бочок. При потягивании за руки сгибает их в локтях, подтягивается.

5-6 месяцев. Поворачивается со спины на живот и обратно . При потягивании за руки присаживается. Берет игрушку из рук мамы

7 месяцев. Ребёнок может сидеть без поддержки, ползать на четвереньках.

8 месяцев. Малыш садится без посторонней помощи.

9 месяцев. Встает на ноги, держась за опору, переступает вдоль неё.

10 месяцев. Ребёнок быстро ползает на четвереньках, ходит с поддержкой за две руки.

11 месяцев. Малыш стоит без поддержки.

12 месяцев. Ребёнок ходит, держась одной рукой, пробует ходить самостоятельно.

Смотрите также:

- Многодетная бабушка Руфина Молокова воспитывает 22 внуков и 14 правнуков →

- Кто и как защищает югорских детей →

- «Не война, а сирот много…» →

Источник

Ранняя диагностика и комплексное лечение детского церебрального паралича

Статьи

Опубликовано в журнале: «Практика педиатра» Октябрь, 2014.

С.А. Немкова, ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва, д. м. н.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, дети, лечение, реабилитация, Пантогам®

Keywords: cerebral palsy, children, treatment, rehabilitation, Pantogam®

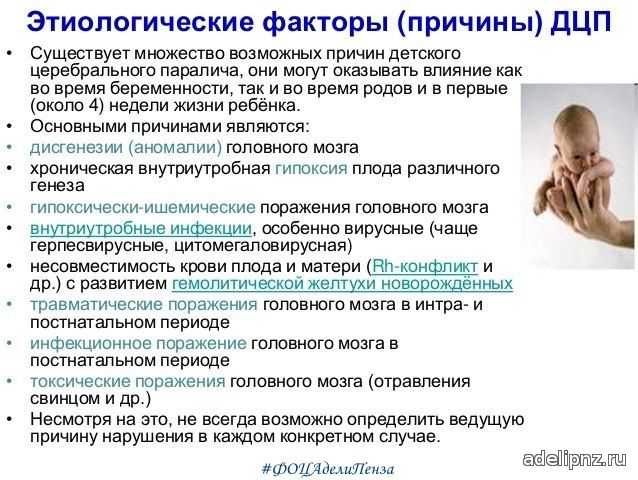

Детский церебральный паралич (ДЦП) — заболевание, возникающее в результате поражения головного мозга в перинатальном периоде или вследствие аномалии его развития и характеризующееся нарушениями двигательных и статокинетических функций, а также психоречевыми и сенсорными расстройствами [11].

КЛАССИФИКАЦИИ ДЦП:

Согласно Международной статистической классификации МКБ-10, выделяются:

G 80.0 — Спастический церебральный паралич.

G 80.1 — Cпастическая диплегия.

G 80.2 — Детская гемиплегия.

G 80.3 — Дискинетический церебральный паралич.

G 80.4 — Атаксический церебральный паралич.

G 80.8 — Другой вид детского церебрального паралича.

G 80.9 — Детский церебральный паралич неуточненный.

Клиническая классификация К.А. Семеновой включает следующие формы ДЦП: двойная гемиплегия, спастическая диплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма, смешанные формы [14].

Частота форм ДЦП составляет: спастическая диплегия — 69,3%, гемипаретическая форма — 16,3%, атонически-астатическая форма — 9,2%, гиперкинетическая форма — 3,3%, двойная гемиплегия — 1,9% [12].

Ранними проявлениями ДЦП являются:

задержка двигательного и психоречевого развития, отсутствие или задержка редукции врожденных и тонических рефлексов, а также формирования установочных рефлексов, нарушения мышечного тонуса, повышение сухожильных рефлексов, появление патологических установок и синкинезий.

Ранняя клинико-неврологическая диагностика ДЦП во многом основана на знании врачом последовательности формирования этапов нервно-психического развития ребенка 1 года [1]: 1 месяц — ребенок пытается удерживать голову, фиксировать взгляд, выражены врожденные рефлексы; 2 месяца — кратковременно удерживает голову на животе и в вертикальном положении, фиксирует взор, гулит, физиологическая астазия-абазия; 3 месяца — держит голову, прослеживает за предметом, ослабляет хватательный рефлекс и пытается произвольно удерживать вложенную игрушку, на животе опирается на предплечья; 4 месяца — поворачивает голову в направлении звука, тянется и берет игрушку, поворачивается на бок, присаживается и сидит с поддержкой за руки, произносит гласные звуки; 5 и 6 месяцев — сидит с поддержкой за 1 руку или кратковременно самостоятельно, поворачивается со спины на бок и живот, различает знакомые лица, появляются первые слоги; 7 и 8 месяцев — сидит самостоятельно, встает на четвереньки, пытается кратковременно стоять у опоры; 9 и 10 месяцев — встает на колени с поддержкой, стоит и пытается передвигаться у опоры, кратковременно стоит самостоятельно, говорит первые слова; 11 и 12 месяцев — ходит с поддержкой за 1 ручку и пытается ходить самостоятельно, выполняет простые инструкции, говорит несколько слов, пытается самостоятельно есть ложкой.

Оценка степени задержки моторного и психоречевого развития:

до 3 месяцев — легкая, 3-6 месяцев — среднетяжелая, более 6 месяцев — тяжелая.

Корректирующие коэффициенты при недоношенности:

до 1 года — добавляется срок недоношенности в месяцах, с 1 года до 2 лет — добавляется половина срока недоношенности в месяцах [11].

Для двигательного развития здорового ребенка характерна определенная последовательность, которая проявляется угасанием безусловных рефлексов, формированием установочных (выпрямляющих) рефлексов, совершенствованием реакций равновесия.

Одним из ранних признаков ДЦП является нарушение своевременной редукции (в 2 месяца у доношенных детей, в 3-4 месяца — у недоношенных) безусловных рефлексов — ладонно-ротового, хоботкового, Моро, опоры и автоматической походки, позотонических реакций (лабиринтного, а также шейных тонических асимметричного и симметричного рефлексов). По мере угасания безусловных рефлексов, уже с 1 месяца жизни, формируются установочные рефлексы (лабиринтный установочный, цепные шейные установочные и др.), которые обеспечивают повороты и выпрямление туловища и совершенствуются до 10-15 месяцев. У больных ДЦП тонические рефлексы могут сохраняться пожизненно, что тормозит формирование установочных рефлексов, произвольной двигательной активности, реакций равновесия и приводит к развитию патологического позного стереотипа [11, 12, 14].

Нарушение мышечного тонуса является одним из ранних признаков формирующегося ДЦП [2, 11, 14]. Сохраняющийся после 4 месяцев гипертонус мышц, асимметричная поза наблюдаются при последствиях перинатальных поражений ЦНС, угрозе ДЦП (его спастических форм). Поза «распластанной лягушки» отмечается при диффузной мышечной гипотонии у недоношенных детей, при перинатальных поражениях ЦНС, угрозе атонически-астатической формы ДЦП.

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

При спастической диплегии в анамнезе часто встречается недоношенность (67%), в клинической картине отмечается тетрапарез (нижние конечности поражены в большей степени, чем верхние), резко повышен тонус мышц конечностей, тела, языка, высокие сухожильные рефлексы, усилены тонические рефлексы, наблюдаются патологические установки и деформации конечностей, формируется спастическая походка с перекрестом, при этом ходят самостоятельно только половина больных, с опорой — 30%, остальные передвигаются в коляске. Характерны нарушения речи в виде спастической дизартрии, патология зрения у 70% больных (аномалии рефракции, атрофия зрительного нерва, косоглазие) [2, 12, 14].

Гемипаретическая форма часто обусловлена родовой травмой, в клинике отмечается спастический гемипарез, при этом верхняя конечность страдает больше, чем нижняя, наблюдаются укорочения и гипотрофии пораженных конечностей, гемипаретическая походка, поза Вернике — Манна со сгибанием руки и разгибанием ноги («рука просит, нога косит»), деформации стоп и контрактуры с одной стороны, высока частота симптоматической эпилепсии (около 35% случаев).

Гиперкинетическая форма часто является исходом билирубиновой энцефалопатии ввиду ядерной желтухи, которая развивается у доношенных новорожденных при уровне билирубина в крови 428-496 мкмоль/л, у недоношенных — при 171-205 мкмоль/л. Характерны насильственные непроизвольные движения (гиперкинезы) конечностей и туловища, которые усиливаются при волнении и исчезают во сне. Гиперкинезы появляются сначала в языке (в возрасте 3-6 месяцев), далее распространяются на лицо, а затем к 2-6 годам — на туловище и конечности. Отмечаются нарушениям мышечного тонуса по типу дистонии, часты вегетативные расстройства, гиперкинетическая дизартрия, нейросенсорная тугоухость (у 30-50%).

Атонически-астатическая форма характеризуется низким тонусом мышц, нарушением координации движений и равновесия, а также избыточным объемом движений в суставах конечностей.

Двойная гемиплегия — самая тяжелая форма ДЦП, проявляющаяся грубыми нарушениями моторики, повышением мышечного тонуса, сухожильных рефлексов, тяжелыми нарушениями речи, психическим развитием детей на уровне умственной отсталости [12, 14].

Наиболее значимые осложнения ДЦП:

ортопедо-хирургические, когнитивные и сенсорные расстройства (у 80%), эписиндром (у 35%), нарушения поведения, невротические расстройства (у 2/3 пациентов), синдром вегетативной дисфункции (более чем у 70%) [11, 12, 14].

Ведущими принципами реабилитации ДЦП являются:

раннее начало, комплексный мультидисциплинарный подход, дифференцированный характер, непрерывность, длительность, этапность, преемственность. Восстановительное лечение больного ДЦП должно проводиться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и включать следующие направления [2, 6, 11, 12, 14]:

1. Медицинская реабилитация: медикаментозная терапия, лечебная физкультура и массаж (классический, сегментарный, периостальный, соединительнотканный, круговой трофический, точечный), Войта-терапия, нейро-развивающая система Б. и К. Бобат; использование лечебно-нагрузочных костюмов («Адели», «Гравистат», «Регент», «Спираль»), пневмокостюмов («Атлант» и др.), механотерапия (упражнения с применением тренажеров и специальных устройств, в том числе, роботизированных комплексов (Lokomat и др.), физиотерапия (электротерапия — электрофорез и электромиостимуляция, магнитотерапия, парафин-озокеритные аппликации, грязелечение, гидрокинезиотерапия, иглорефлексотерапия), ортопедо-хирургическое и санаторно-курортное лечение.

2. Психолого-педагогическая и логопеди ческая коррекция (психокоррекция, сенсорное воспитание, занятия с логопедом-дефектологом, кондуктивная педагогика А. Пето, метод Монтессори, работа с семьей и т. д.).

3. Социально-средовая адаптация.

Медикаментозная терапия при ДЦП включает [6, 8, 11, 12, 14]:

- Препараты, оказывающие нейротрофическое и ноотропное действие (Пантогам®, кортексин, церебролизин, ноотропил, фенибут).

- Препараты, улучшающие общую церебральную гемодинамику и микроциркуляцию (кортексин, циннаризин, актовегин, трентал, инстенон и др.).

- Препараты, улучшающие метаболизм в нервной системе, репаративное и рассасывающее действие (АТФ, лидаза, стекловидное тело, дери-нат натрия и др.).

- Антиковульсанты.

- Препараты, нормализующие мышечный тонус (при гипертонусе — мидокалм, бакло-фен, препараты ботулотоксина; при гипотонии — прозерин, галантамин).

- Препараты, уменьшающие гиперкинезы (Пантогам®, фенибут, наком, тиопридал).

- Витамины (В1, В6, В12, С, нейромультивит, аевит и др.).

Ноотропным препаратом с широким спектром клинического действия, сочетающим ней-рометаболический, нейропротекторный и ней-ротрофический эффекты, является Пантогам® («ПИК-ФАРМА») [9, 10, 16]. Пантогам® включен в клинические рекомендации по лечению ДЦП (2014) [6]. Преимуществом применения Пантогама является наличие фармакологической формы выпуска как в виде таблеток, так и 10% сиропа, что позволяет использовать его с первых дней жизни у детей с перинатальным поражением ЦНС с целью профилактики и лечения ДЦП. Пантогам® — препарат гопантеновой кислоты (естественного метаболита ГАМК) — удачно сочетает мягкий психостимулирующий, умеренный седативный, противосудо-рожный и дезинтоксикационный эффекты [8].

Механизмы действия Пантогама: непосредственно влияет на ГАМК-В-рецепторы, потенцирует ГАМК-эргическое торможение в ЦНС; регулирует нейромедиаторные системы, стимулирует метаболические и биоэнергетические процессы в нервной ткани; снижает уровни холестерина и бета-липопротеидов в крови [8].

Спектр клинического применения Пантогама при перинатальных поражениях ЦНС и ДЦП включает:

1) когнитивные нарушения, в том числе задержку психоречевого развития и умственную отсталость, раннюю послеоперационную когнитивную дисфункцию, речевые расстройства;

2) задержку моторного развития, двигательные нарушения;

3) невротические и неврозоподобные расстройства, эмоциональные нарушения;

4) ДЦП в сочетании с эпилепсией (поскольку Пантогам®, в отличие от большинства ноо-тропных препаратов, не вызывает снижения порога судорожной готовности);

5) гиперкинезы (Пантогам® применяется в виде длительной монотерапии — до 4-6 месяцев, в случае недостаточной эффективности — в составе комплексной терапии с тиопридалом), экстрапирамидные побочные эффекты нейролептической терапии;

6) астенический синдром, снижение умственной и физической работоспособности;

7) синдром вегетативной дисфункции;

8) болевой синдром (в составе комплекс ной терапии).

Показана высокая эффективность применения Пантогама у детей, имеющих осложненный перинатальный анамнез, в комплексной реабилитации двигательных и когнитивных расстройств (с улучшением показателей психомоторной деятельности и зрительно-моторной координации на 10-45%, кратковременной памяти — на 20-40%, внимания — на 30%), нарушений сна [4, 5, 8, 10, 16]. Показано, что применение Пантогама у детей с дисфазией развития (алалией), возникшей в результате перинатального поражения ЦНС, способствует улучшению речевых показателей более чем в 3 раза [7]. Выявлено, что использование Пантогама в послеоперационном периоде эффективно нивелирует проявления послеоперационной когнитивной дисфункции с восстановлением показателя концентрации внимания и его последующим улучшением у 30% пациентов в 2,5 раза [13].

У детей с перинатальной патологией и ДЦП одной из ведущих задач патогенетической фармакотерапии является повышение энергетического потенциала мозга с применением метаболически активных средств. Препарат L-карнитина — Элькар® («ПИК-ФАРМА») — является стимулятором энергетического обмена, обладает антиоксидантными, анаболическими, дезинтоксикационными свойствами, а также нейропротективным и нейромодулирующим действием [3, 15].

Исследования эффективности применения Элькара у детей с перинатальной патологией свидетельствовали о снижении у них возбудимости, нормализации вегетативных функций, улучшении росто-весовых показателей и двигательно-рефлекторной сферы, психического развития, ЭЭГ [3]. При патологической билирубинемии новорожденных отмечен более быстрый регресс желтухи на фоне приема Элькара со снижением непрямого билирубина в крови [3, 15].

У больных ДЦП при использовании Элькара в процессе комплексной реабилитации повысилась толерантность как к психическим, так и физическим нагрузкам, улучшилась координация, нейросенсорные процессы (острота зрения и слуха), речевые, вегетативные функции, ЭКГ и ЭЭГ (с нормализацией коркового электрогенеза, редукцией эпилептических проявлений) [3]. У больных ДЦП, получавших Элькар® в пре- и постоперационном периоде ортопедо-хирургического лечения, отмечалось заметное улучшение трофики кожи, уменьшение послеоперационных осложнений, необходимости использования анальгетиков [3].

Таким образом, ранняя диагностика и комплексное лечение способствуют повышению эффективности реабилитационных мероприятий, снижению инвалидизации и повышению социальной адаптации детей с церебральным параличом.

Список литературы находится в редакции.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Источник